DISEGNO “TEODOSIA” DI GATTINONI: IL TRIBUNALE DI NAPOLI NE GARANTISCE LA TUTELA

10/08/2023

LGV Avvocati ha assistito Phoenix 1946, titolare del portafoglio marchi e design relativi alla nota maison GATTINONI, in una controversia riguardante la contraffazione del design “Teodosia” ad opera dei concorrenti Pierre Cardin e Genovese Pelletterie.

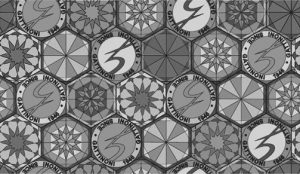

La vicenda è sorta a seguito della vendita, da parte di Genovese Pelletterie, di prodotti (borse, zaini, portafogli) recanti un design simile al disegno “Teodosia” di GATTINONI – già registrato come design dell’Unione Europea. Adito il Tribunale di Napoli, Phoenix ha dapprima ottenuto la descrizione giudiziale ai sensi dell’art. 129 c.p.i. e, con ordinanza dell’8 agosto 2023, avverso la quale potrà essere proposto reclamo nei termini di legge, anche l’autorizzazione al sequestro dei prodotti riportanti il design registrato. Nello specifico, il tribunale partenopeo ha ritenuto sussistente la contraffazione ai sensi dell’art. 41 c.p.i., in quanto l’impressione generale suscitata dalle fantasie apposte sui prodotti di pelletteria di Pierre Cardin – distribuiti in Italia da Genovese Pelletterie – può considerarsi equivalente, in un consumatore informato, a quella suscitata dal medesimo prodotto a marchio GATTINONI.

Ritenuti quindi sussistenti sia il fumus boni iuris – poiché vi è una corrispondenza tra il disegno registrato “Teodosia” e i disegni utilizzati da Genovese Pelletterie – sia il periculum in mora, la Sezione partenopea ha confermato il provvedimento reso inaudita altera parte, nonché inibito a Genovese Pelletterie e a Pierre Cardin la produzione, importazione, esportazione, distribuzione, offerta in vendita, commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti riportanti il design di titolarità di Phoenix 1946, il tutto assistito da penale.